Hacia un nuevo equilibrio entre creación humana e IA

La inteligencia artificial se convirtió en un actor central de nuestra vida cotidiana. Genera textos, imágenes, melodías y hasta contribuye al desarrollo de innovaciones técnicas. No obstante, este avance abrió un debate jurídico y filosófico: ¿puede una IA ser titular de derechos de propiedad intelectual?

Por el momento, la respuesta corta es no. Las principales oficinas de propiedad intelectual del mundo exigen que el inventor o autor sea una persona humana. En el caso conocido como “DABUS”, se presentaron solicitudes de patente indicando como inventor a una IA (“Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”) desarrollada por el investigador Stephen Thaler. Entre 2023 y 2025, tribunales del Reino Unido, Alemania, Corea y Japón ratificaron que solo los seres humanos pueden ser reconocidos como inventores, aunque el sistema haya generado la invención de manera autónoma. El caso se convirtió en un referente global y confirmó que, al menos por ahora, una inteligencia artificial no puede ser titular de derechos de propiedad industrial, en particular de una patente de invención.

Algunos autores sostienen que, en un futuro cercano, podría ser necesario redefinir la noción de personalidad jurídica para incluir a las máquinas dotadas de autonomía y capacidad creativa. Hablan incluso de una posible “personería robótica” que permita reconocer ciertos derechos u obligaciones a los sistemas inteligentes. Por ahora, esa idea parece más cercana a la ciencia ficción que a la realidad jurídica.

Ahora bien, ¿qué puede ser protegido por derechos de propiedad intelectual en el contexto de la inteligencia artificial? Conviene distinguir entre los diferentes tipos de protección existentes. Si la IA genera una obra artística o literaria, su resultado podría quedar bajo el amparo del derecho de autor o copyright -según el territorio-, siempre que exista un cierto grado de intervención humana en el proceso creativo. Si se trata de un diseño industrial, podrá protegerse su aspecto ornamental, y si hablamos de una invención técnica, podría solicitarse una patente. En todos los casos, el autor de la obra, el diseñador o el inventor deben ser personas humanas, y los objetos deben cumplir con los requisitos de validez correspondiente (originalidad para el caso de las obras; novedad y carácter propio para un diseño; novedad, actividad inventiva y aplicación industrial para una invención).

En el caso de las patentes, la práctica actual reconoce a las “invenciones asistidas por IA”, es decir, desarrollos en los que la inteligencia artificial colabora con el ser humano y es utilizada como una herramienta, pero no reemplaza su rol como inventor. Por lo tanto, las patentes de invenciones asistidas por IA siguen examinándose bajo los mismos criterios que las invenciones implementadas por computadora, para las cuales existe amplia jurisprudencia. Bajo ese enfoque, también es posible proteger una tecnología de IA generativa que involucre un modelo o algoritmo, siempre que cumpla con los requisitos tradicionales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

A su vez, dado que las patentes no son autorizaciones de uso, pueden existir obstáculos para la explotación cuando el desarrollo obtenido con IA se basa en datos de entrenamiento o software protegidos por derechos previos. Un investigador puede ser titular de una patente sobre una nueva aplicación de IA, pero si para desarrollarla utilizó datos o herramientas protegidas por terceros, posiblemente necesite contar con las autorizaciones correspondientes para poder explotarla comercialmente.

Esta tensión se observa en el debate sobre las imágenes generadas “al estilo” Studio Ghibli. En 2024, diversos modelos de IA comenzaron a producir obras visuales que imitaban el estilo del estudio japonés, lo que provocó reclamos de asociaciones de creadores y advertencias sobre el uso no autorizado de material protegido en el entrenamiento de modelos. En algunos territorios, un “estilo visual” no siempre se encuentra protegido por derecho de autor o copyright en sí, aunque la producción de obras derivadas o demasiado similares podría constituir una infracción, por. ej. si reproducen personajes o escenas conocidas.

Algunos países ya están analizando si deben establecer excepciones específicas para el uso de datos con fines de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa. La idea sería permitir ciertos usos sin infringir derechos de autor, siempre que se cumplan condiciones como transparencia, finalidad científica o no comercial.

La inteligencia artificial plantea un desafío al marco legal vigente. Su capacidad para crear, aprender y evolucionar obliga a repensar los límites de la autoría y la propiedad intelectual. Estamos en un proceso de redefinir la relación entre humanos y tecnología en un contexto donde las máquinas ya no son solo herramientas, sino actores creativos con impacto real en la economía y la cultura. Al mismo tiempo, el derecho tendrá la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre la protección de la innovación, la ética y el sentido común.

Innovación y desarrollo: cómo las patentes fortalecen a las industrias estratégicas de la Argentina

En el marco de una macroeconomía que busca recuperar previsibilidad y de un país que cuenta con una base sólida de industrias estratégicas, comienzan a vislumbrarse oportunidades de inversión para emprendedores y empresas. Para los negocios de base tecnológica en particular, identificar, proteger y poner en valor a sus innovaciones puede convertirse en una ventaja competitiva concreta en el mercado.

Registrar una patente en Argentina permite resguardar activos intangibles que pueden definir la posición competitiva de una empresa en el mediano y largo plazo. El sistema de patentes proporciona una herramienta jurídica que otorga un monopolio de explotación temporal y, al mismo tiempo, envía un mensaje al mercado de que la innovación tiene valor y que hay interés en defenderla. Una patente de invención se otorga por 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud y permite a su titular decidir sobre la explotación de su tecnología, negociar licencias o buscar socios para concretar su comercialización.

Los sectores estratégicos, pujantes e innovadores -donde la protección por patentes resulta imprescindible- incluyen la agroindustria, la industria farmacéutica, la energía y la alta tecnología. La Argentina tiene una ventaja comparativa en biotecnología aplicada al agro, donde la innovación genética, el desarrollo de bioinsumos y las soluciones de precisión son el corazón del negocio. En el ámbito farmacéutico, el país cuenta con laboratorios nacionales con gran capacidad instalada y trayectoria en I+D. En el sector energético, el avance hacia tecnologías limpias y procesos más eficientes abre una carrera por el registro de innovaciones industriales.

Por su parte, el sector del conocimiento muestra un crecimiento notable y su participación es cada vez más significativa en la economía total. En 2024, las exportaciones de servicios vinculados a este sector crecieron un 15,5% con respecto al año anterior y alcanzaron los 8.927 millones de dólares. Hoy, la industria del conocimiento disputa con la automotriz el tercer lugar entre los complejos exportadores del país, representando el 9,2% de las exportaciones argentinas -solamente por debajo de los complejos agrícolas y del sector petroquímico. La economía del conocimiento incluye innovaciones relacionadas con la informática y el software, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, entre otros.

En estas industrias que generan negocios de base tecnológica aplica la misma lógica: anticiparse es proteger el valor. La patente ofrece un respaldo concreto frente a la explotación no autorizada, pero también otorga la tranquilidad de poder decidir estratégicamente sobre el futuro de una invención.

Proteger una innovación en nuestro país no debería pensarse solo como una medida defensiva, sino como un componente central de cualquier estrategia de negocios, de inversión, expansión y desarrollo. Argentina dispone de talento, infraestructura y capacidad industrial para ser un jugador relevante en las próximas décadas. Para que ese potencial se traduzca en competitividad, es indispensable que los emprendedores y las empresas cuenten con la debida protección de sus innovaciones por patentes dentro de un ecosistema favorable para la obtención y la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Argentina y el PCT: una oportunidad para potenciar la innovación

Argentina es uno de los pocos países de la región que todavía no adhirió al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que permite simplificar, unificar y postergar los costos de la protección de invenciones en más de 150 países. La falta de adhesión limita las herramientas disponibles para investigadores, universidades y startups locales que desarrollan tecnología con potencial de escalar a otros mercados. Hoy, quienes innovan desde Argentina enfrentan más barreras que sus pares en países vecinos, no por cuestiones técnicas, sino por una decisión pendiente a nivel político.

Como Argentina no forma parte de ese sistema, quienes desarrollan tecnología localmente —universidades, centros de investigación, startups, pymes— no pueden presentar por sí mismos solicitudes internacionales PCT y en la práctica, eso significa más costos, más complejidad y menos posibilidades de protección para desarrollos locales con potencial global.

A diferencia de lo que muchos creen, el PCT no cambia las reglas de fondo para la concesión de patentes en cada país, ni limita la capacidad de examinar y decidir según las leyes locales. Su propósito es simplificar el proceso de protección internacional de invenciones, facilitando una etapa de presentación unificada que difiere costos, reduce burocracia y permite tomar mejores decisiones estratégicas a lo largo del camino.

Adherir al PCT es una oportunidad para fortalecer a los actores locales. Instituciones públicas de investigación, y muchas universidades nacionales, así como emprendedores tecnológicos, podrían beneficiarse enormemente de una vía más ágil, centralizada y previsible para la obtención de derechos en el exterior. Incluso sectores industriales consolidados, con potencial exportador, podrían encontrar ventajas en un sistema que ordena y facilita la tramitación en múltiples jurisdicciones.

El tratado permite diferir por hasta 30 meses la presentación y tramitación de solicitudes ante las oficinas nacionales, lo que no solo alivia el impacto económico inicial, sino que brinda tiempo para buscar socios, validar mercados y decidir en qué territorios avanzar. Además, permite centralizar algunos trámites que de otro modo deben repetirse país por país —como cambios de nombre, cesiones, documentos de prioridad—, reduciendo los costos asociados, y además permite obtener un informe de búsqueda internacional y una opinión de patentabilidad previa a las presentaciones nacionales. En este sentido, el PCT también actúa como una herramienta de planificación. Permite a los equipos de investigación y desarrollo proyectar a más largo plazo, proteger resultados intermedios y evaluar en qué mercados tiene sentido invertir esfuerzos de patentamiento. Esa flexibilidad es especialmente valiosa para los proyectos surgidos de instituciones académicas o públicas, donde los tiempos de maduración suelen ser más extensos y los recursos, más limitados.

En términos de costos, la diferencia también puede ser significativa. Iniciar una presentación internacional sin el respaldo del PCT obliga a asumir desembolsos simultáneos en múltiples países, además de gestionar distintas versiones de una misma solicitud adaptadas a cada jurisdicción. El sistema actual exige a los innovadores argentinos una carga administrativa y económica que sus pares en otros países no enfrentan. Esta desventaja estructural desalienta la internacionalización temprana y, muchas veces, limita el alcance de invenciones con alto potencial.

En el contexto global actual, donde los desarrollos tecnológicos circulan a gran velocidad y las colaboraciones internacionales son cada vez más frecuentes, integrarse al PCT puede representar una ventaja competitiva. No se trata solo de facilitar presentaciones, sino también de ampliar las opciones disponibles para quienes están creando valor desde la Argentina.

En el escenario regional, el caso de Uruguay resulta especialmente interesante. El país se adhirió al PCT recientemente, en 2024. Si bien las empresas del país vecino son, en general, más pequeñas que las nuestras, operan en un entorno con más facilidades para la inversión extranjera. Esa combinación de escala y apertura permitió dar un paso que posiciona mejor al ecosistema uruguayo frente a oportunidades de transferencia tecnológica y colaboración internacional.

Por último, vale destacar que la adhesión al PCT no es una reforma aislada, sino parte de un conjunto de medidas posibles para modernizar el ecosistema de propiedad intelectual en el país. Desde hace años, distintas voces técnicas y académicas vienen proponiendo mejoras en la digitalización de trámites, mayor previsibilidad en los plazos y mecanismos de apoyo a quienes inician el camino del patentamiento. Integrarse al sistema PCT sería un paso en esa dirección: una mejora concreta y alineada con los desafíos que enfrentan hoy la ciencia, la tecnología y la producción de conocimiento en Argentina.

Por todo esto, resulta valioso abrir el debate desde una perspectiva constructiva. Pensar cómo sumar herramientas que potencien al ecosistema local, con reglas claras y previsibles, alineadas con los estándares internacionales. La adhesión al PCT puede ser una de ellas: una decisión que no reemplaza los mecanismos nacionales para la concesión de patentes, pero que sí los complementa y multiplica las oportunidades para quienes ya están trabajando en el presente —y el futuro— de la innovación argentina.

Reivindicaciones y memoria descriptiva

La mayoría de las leyes de patente establecen que el derecho conferido por una patente de invención está determinado por las reivindicaciones (véase, por ej., el Art 11 de la Ley de Patentes de Argentina, los Art 69 y 84 del Convenio sobre la Patente Europea (EPC) o el párrafo 112(b) del 35 United States Code). De este modo, las reivindicaciones definen el objeto para el cual se busca protección (esto es, la invención).

Por este motivo, una adecuada redacción de las reivindicaciones de una patente es de vital importancia para una estrategia de propiedad intelectual: el alcance de la reivindicación quedará determinado por la terminología utilizada y definirá cuáles son las formas de realización que quedan comprendidas.

Por ejemplo, si en una reivindicación se utiliza el término “polímero vinílico”, su alcance será mayor que si se utilizara el término “poliestireno” (un tipo específico de polímero vinílico). Si bien esto resulta en un mayor alcance de protección, también aumenta el universo de antecedentes oponibles a la patentabilidad, ya que el alcance de protección se encuentra inversamente relacionado con la patentabilidad.

Ahora bien, si las reivindicaciones son las que definen el derecho y constituyen así el “corazón” de una patente, ¿cuál es el rol de la memoria descriptiva? De manera resumida, la memoria debe proporcionar el soporte de las reivindicaciones, además de describir de forma suficientemente clara y completa la invención que éstas definen.

Por otro lado, las leyes de patente aclaran que la memoria descriptiva, que incluye una descripción y opcionalmente figuras, se utiliza para “interpretar” las reivindicaciones. Por lo general, son las propias oficinas de patente o bien los tribunales quienes deciden cómo se realiza esta interpretación. Además, estas interpretaciones pueden diferir entre sí, como ocurre en Estados Unidos (“broadest reasonable interpretation” ante la USPTO vs “ordinary and customary meaning as understood by a person of ordinary skill in the art in light of the specification and prosecution history” ante tribunales).

Por otro lado, es habitual que los mismos titulares de derechos promuevan una interpretación diferente de las mismas reivindicaciones, según se trate de evaluar el alcance del derecho en un contexto de infracción o de analizar si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad. En el primer caso, el titular tenderá a considerar que su reivindicación otorga un alcance amplio, permitiéndole bloquear a un gran número de competidores, mientras que en el segundo entenderá que su reivindicación debe interpretarse de forma más acotada, reforzando así su posición de patentabilidad.

En este contexto, cabe preguntarse qué ocurre en los casos en que los términos de una reivindicación puedan interpretarse de cierta manera “por sí solos”, pero se encuentren definidos o con una interpretación propuesta dentro de la memoria descriptiva.

Esta pregunta fue tratada recientemente por la Gran Cámara de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (EPO) en su decisión G 1/24. Esta decisión se originó en la T 0439/22, en donde debía interpretarse el término “gathered sheet” —el cual podría traducirse como “hoja fruncida”— en las reivindicaciones de la patente EP 2 307 6804.

De acuerdo con la interpretación usual, se trataría de “una hoja doblada a lo largo de líneas para ocupar un espacio tridimensional”. No obstante, la solicitud indicaba que el término debía interpretarse como “ondulada, doblada o comprimida o constreñida de otro modo sustancialmente transversalmente al eje cilíndrico de la varilla”. Utilizando esta última interpretación, la patentabilidad —en particular, la novedad— se veía afectada por un antecedente. Por este motivo, el titular buscaba alejarse de la interpretación propuesta por la memoria descriptiva, alegando que los términos en las reivindicaciones deben interpretarse según su significado habitual y que la memoria descriptiva debe consultarse solo en caso de dudas.

En la T 0439/22 se plantearon tres preguntas a la Gran Cámara, entre ellas:

¿Se pueden consultar la descripción y las figuras al interpretar las reivindicaciones para evaluar la patentabilidad y, de ser así, se puede hacer esto de manera general o solo si el experto en la materia considera que una reivindicación no es clara o es ambigua cuando se lee de forma aislada?

Para responder, la Gran Cámara consideró que no existe una única base legal para la interpretación de las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad, ya que el Art 69 del EPC se relaciona con el alcance de protección en la evaluación de la infracción, mientras que el Art 84 establece condiciones formales para el contenido de una solicitud de patente, sin referirse a la interpretación de las reivindicaciones.

No obstante, basándose en la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso Técnicas, la Gran Cámara concluyó:

“Las reivindicaciones constituyen el punto de partida y la base para evaluar la patentabilidad de una invención. La descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad de una invención, y no solamente si el experto en la materia considera que una reivindicación es poco clara o ambigua al ser interpretada de forma aislada.”

Esta decisión reafirma la importancia de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones en todas las circunstancias. También establece líneas directrices para la correspondencia entre la descripción y las reivindicaciones, algo que algunos examinadores de la EPO ya aplicaban de forma estricta al solicitar la adaptación de la descripción a las reivindicaciones admisibles tras el examen de patentabilidad.

La decisión G 1/24 podría influir en la manera en que los tribunales, tanto europeos como de otros países, interpretan el alcance de protección de una patente concedida, y refuerza la importancia de una redacción adecuada para defender los intereses de los titulares de derechos.

ChatGPT, Gemini y Claude: los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la propiedad intelectual

Cuando pensamos en inteligencia artificial generativa, se nos vienen a la mente plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude, y su increíble capacidad para redactar textos, generar respuestas en tiempo récord, crear imágenes o traducir con fluidez casi humana, entre otras tantas funciones. Pero lo que vemos es apenas la superficie. Detrás de cada interacción se esconde una infraestructura compleja de datos masivos, algoritmos avanzados y millones de parámetros entrenados, con gran valor económico y estratégico para las plataformas. En el mundo de la inteligencia artificial, los procesos, datasets y arquitecturas que lo hacen posible son recursos centrales a ser protegidos como activos intangibles.

Durante los primeros años del auge de la IA moderna, predominaba una cultura de apertura. Se compartían investigaciones, datasets y modelos de código abierto. Sin embargo, esa lógica cambió con la irrupción del interés comercial y la necesidad de protección jurídica sobre desarrollos de alto impacto. Hoy, compañías líderes del sector optan por no divulgar detalles técnicos de sus modelos más sofisticados, marcando un giro hacia la confidencialidad como parte de la estrategia de defensa del valor.

Ilya Sutskever, cofundador y director científico de OpenAI, reconoció que compartir abiertamente los avances en inteligencia artificial fue un error. Si bien una parte de los datasets para entrenar modelos como GPT-4, Gemini o Claude son de la web abierta, muchos utilizan contenido licenciado que permanece oculto por temas de propiedad intelectual, y privacidad.

A esto se suma un desafío creciente: el uso de contenidos protegidos sin consentimiento para entrenar modelos. Millones de textos, imágenes y obras creativas se utilizaron sin autorización de sus autores. En EE.UU., artistas demandaron a empresas como Stability AI o Midjourney. En 2023, The New York Times inició una demanda contra OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de su archivo periodístico, señalando que estos modelos son ahora capaces de reproducir y competir directamente con contenido protegido, afectando modelos de negocio enteros.

En este nuevo escenario, la propiedad intelectual enfrenta tensiones estructurales. Las solicitudes de patentes vinculadas a IA han crecido —con IBM, Microsoft y Samsung a la cabeza—, pero muchas enfrentan dificultades para cumplir con los criterios actuales de elegibilidad. En julio de 2024, la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) actualizó sus lineamientos y dejó en claro que:

- Las reivindicaciones de patente que detallan componentes de hardware específicos o aplicaciones prácticas tienen mayor probabilidad de ser aceptadas.

- Las meras ideas abstractas —como métodos de organización de información o procesos mentales— no son patentables por no ser consideradas invenciones.

- Las solicitudes que incluyen entrenamiento de modelos con impacto real en una tecnología existente (por ejemplo, mejora en un tratamiento médico) son vistas con mejores ojos.

Mientras que la inteligencia artificial generativa está reconfigurando el mapa tecnológico y económico global, el sistema legal aún está ajustando sus marcos para acompañar una revolución tecnológica sin precedentes.

En ese contexto, contar con el asesoramiento de profesionales para gestionar la propiedad intelectual con una visión global y estratégica es clave para navegar este entorno y poder transformar conocimiento en valor real y sostenible; requiere una mirada interdisciplinaria y profundamente contextual, que combine aspectos legales, técnicos y estratégicos. No se trata solo de proteger activos, sino de entender cómo se integran en los modelos de negocio, cómo se defienden frente a eventuales conflictos y cómo se capitalizan en mercados globales altamente competitivos.

Acompañar la innovación con estructuras sólidas de protección intelectual será clave para que el desarrollo tecnológico se traduzca en ventajas sostenibles a largo plazo.

Taylor Swift, sus masters y la propiedad intelectual como activo estratégico

Recientemente, Taylor Swift fue noticia mundial al anunciar que, tras años de litigio, logró recomprar los derechos sobre las grabaciones originales de sus primeros seis discos —conocidas en la industria musical como masters-. Los orígenes del conflicto se remontan a 2004, cuando Swift firmó su primer contrato con la discográfica Big Machine Records a los 14 años y, como ocurre con frecuencia en acuerdos iniciales con artistas emergentes, cedió la propiedad de esas grabaciones a cambio del impulso necesario para lanzar su carrera.

En 2018, al finalizar su contrato, la cantante intentó recuperar el control que había perdido sobre esas obras. Pero Big Machine Records fue adquirida por el empresario Scooter Braun, quien compró el catálogo completo —incluidos los masters— sin darle a Swift posibilidad de participar en la operación. Luego, en 2020, Braun revendió esas grabaciones a un fondo de inversión sin ofrecerle a la artista la oportunidad de igualar la oferta. Ante esta situación, la compositora decidió regrabar sus discos bajo el sello “Taylor’s Version”, debilitando el valor comercial de las versiones originales y reuniendo los recursos para recomprar los derechos de sus masters. Esto era posible porque en el contrato existía una cláusula que le permitía volver a grabar sus discos después de un determinado tiempo de finalizado el contrato.

Más allá de lo mediático, este caso deja en evidencia que los activos de propiedad intelectual —intangibles pero estratégicos— son una herramienta fundamental para proteger la creatividad, la innovación y su potencial de capitalización. La gestión eficaz de estos activos requiere un enfoque interdisciplinario que integre aspectos técnicos, legales, comerciales y regulatorios. No basta con registrar un activo: es necesario acompañar su ciclo de vida, anticipar cambios tecnológicos, normativos y de negocios, y diseñar estrategias que permitan maximizar su valor a largo plazo. En este sentido, la asesoría especializada y continua es clave para quienes buscan transformar la creatividad y la innovación en un negocio sostenible y con control sobre su propio destino.

Luego del caso de Taylor Swift, es posible que otros artistas se inclinen más por el otorgamiento de licencias sobre sus masters que por su venta. Por su parte, las discográficas seguramente sean más reticentes a permitir regrabaciones de los masters que adquieran, para evitar que otros artistas se inspiren en la estrategia utilizada por la cantautora estadounidense.

La historia de Taylor Swift muestra que la gestión de activos intangibles no es una acción puntual, sino una estrategia de largo plazo. Desde el registro temprano de su nombre como marca en 2008 hasta la construcción de un portafolio con títulos de canciones, frases icónicas y elementos de su universo narrativo, la artista logró desarrollar una marca personal con enorme poder comercial.

En un contexto donde la innovación ocurre cada vez más rápido y los modelos de negocio son cada vez más complejos, la propiedad intelectual funciona como un marco que ordena, protege y viabiliza el desarrollo. No es un formalismo legal, sino que implica la construcción de activos que permitan monetizar el conocimiento, escalar con solidez y sostener el control estratégico del negocio a medida que evoluciona. En un mundo cada vez más globalizado, digitalizado y dinámico, contar con activos de propiedad intelectual permite abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio. La correcta gestión de estos activos facilita la creación de alianzas estratégicas, la entrada a mercados internacionales y la negociación de licencias que potencian la generación de ingresos. Así, se transforman en una herramienta de competitividad que puede marcar la diferencia entre el éxito o el estancamiento de un proyecto innovador.Ya sea que hablemos de canciones, software, fórmulas químicas, desarrollos industriales o marcas comerciales, el mensaje es el mismo: comprender, planificar y proteger estratégicamente los activos de propiedad intelectual es una condición necesaria para liderar el propio destino creativo y comercial de un proyecto.

Elon Musk, vacunas y cápsulas de café. ¿Por qué las startups deben proteger la innovación?

Durante la pandemia del COVID-19, se abrió una discusión global sobre la necesidad de liberar las patentes de las vacunas. Algunos sostenían que, sin derechos de propiedad intelectual, hubiera sido más fácil fabricar y distribuir vacunas en todo el mundo. Pero la realidad es más compleja: sin protección de la propiedad intelectual, las innovaciones que permitieron crear esas vacunas probablemente ni siquiera hubieran existido.

Si bien las vacunas de COVID fueron comercializadas por laboratorios, la tecnología de ARN mensajero que sirvió de base fue desarrollada en una universidad de Estados Unidos y protegida a través de patentes. Esa protección permitió negociar licencias y atraer la inversión necesaria para escalar la tecnología en tiempo récord. La propiedad intelectual no fue un obstáculo, sino un habilitador en la explotación, hizo viable el negocio, y permitió que llegara al mercado.

Para las startups, la enseñanza es clara: proteger la tecnología mediante patentes no es un exceso ni una burocracia, sino una condición esencial para atraer inversores y capitalizar un negocio. Las patentes brindan a las startups algo que de otro modo no tendrían: la exclusividad de explotar una innovación por un tiempo determinado y en un territorio determinado, algo fundamental cuando los recursos son limitados y la competencia puede venir desde cualquier parte del mundo. Cuando no es posible obtener una patente, existen otros mecanismos de protección, como diseños, marcas e incluso el derecho de autor.

La exclusividad que brindan los derechos de propiedad intelectual le da valor económico a la innovación frente a los inversores que buscan proyectos que no puedan ser fácilmente replicados o copiados.

El caso de las cápsulas de café: encontrar dónde está el verdadero valor

Un ejemplo muy ilustrativo es el de una reconocida marca de cápsulas de café. La empresa, en lugar de proteger únicamente la cafetera —un producto relativamente fácil de copiar—, decidió también proteger el diseño de la cápsula, sus materiales y mecanismo de perforación, que eran el verdadero corazón del negocio. Las máquinas podían volverse un commodity; las cápsulas, en cambio, requerían licencias específicas para ser fabricadas y comercializadas. Esa estrategia inteligente de propiedad intelectual permitió controlar el ecosistema de consumo y desarrollar un negocio multimillonario.

El aprendizaje para las startups es que muchas veces el mayor valor no está en proteger todo, sino en identificar el componente crítico que marca la diferencia. Y a partir de ahí, construir la barrera de entrada para los competidores.

La falsa seguridad de la patentabilidad

Una confusión muy frecuente entre emprendedores es no distinguir entre patentabilidad con libertad de uso. Tener una patente significa que una innovación cumple con los requisitos para ser patentada, pero no garantiza que pueda ser comercializada libremente. Pueden haber patentes de terceros vigentes que limiten o bloqueen la posibilidad de uso. Este problema fue especialmente visible también en el desarrollo de las vacunas de COVID-19: aunque la tecnología base estaba en manos de una universidad, los laboratorios tuvieron que asegurarse de no infringir derechos de terceros para poder lanzar sus productos al mercado.

Muchas startups desconocen esta diferencia crítica. Realizar un análisis de libertad de operación —para verificar que una tecnología no infringe derechos ajenos— es un proceso mucho más complejo y sensible que evaluar la patentabilidad. Por eso no siempre es accesible en etapas tempranas, pero sí debe ser una prioridad en el momento en que el producto o servicio esté listo para salir al mercado.

El rol clave de los inversores y las incubadoras

Los inversores lo saben. No invierten sólo en ideas: invierten en activos de propiedad intelectual. Cada vez es más frecuente que las incubadoras y aceleradoras no solo fomenten la creación de estrategias de propiedad intelectual, sino que incluso financien su desarrollo. En muchos casos, directamente piden como condición la existencia de solicitudes de patente.

El mensaje de los inversores a las startups es claro: sin activos de propiedad intelectual, no hay barreras de entrada; sin barreras de entrada, no hay negocio.

Por eso, proteger una innovación no es opcional: es construir el activo sobre el que va a edificarse todo el valor de una empresa.

Hay figuras reconocidas, como Elon Musk, que recientemente realizaron declaraciones en las que minimizaban la importancia de la propiedad intelectual. Musk ha llegado a decir que “las patentes son para los débiles”. Pero hay que tener en cuenta el contexto: Elon Musk está en otra escala -una global-, un gran portafolio de patentes y poder de marca de prestigio.

En conclusión, la propiedad intelectual no frena la innovación, la impulsa. Es lo que permite que una startup pase de tener una buena idea a tener un negocio viable, atractivo para inversores y preparado para crecer.

Plausibilidad ante la Oficina Europea de Patentes

El 23 de marzo de 2023 fue publicada la decisión G 2/21, referida a la “Plausibilidad” de una invención frente a la Oficina Europea de Patentes (EPO). Tal como la entiende la Gran Cámara de Recurso de la EPO, la plausibilidad de una invención se relaciona con la posibilidad de respaldar un efecto técnico, que soporta la actividad inventiva, mediante datos experimentales o pruebas presentadas posteriormente a la solicitud de patente.

La presentación de datos o resultados experimentales posteriormente a la presentación de una solicitud es una práctica habitual en la tramitación de patentes. De manera general, estas pruebas de la actividad inventiva son generalmente aceptadas cuando permiten soportar o clarificar un resultado obtenido mediante la invención. La aceptación de estas pruebas es variable de acuerdo con el territorio o el área técnica, pero por lo general son aceptadas cuando el efecto técnico que se está demostrando está divulgado en la solicitud originalmente presentada.

En distintas decisiones de las Cámaras de Recurso Técnicas de la EPO, se consideraron casos en los cuales el efecto técnico no se encontraba divulgado explícitamente, pero podía ser deducido o contemplado por una persona experta en conocimiento de la solicitud de patente, apelando o no a sus conocimientos generales. Es decir, se consideraban situaciones en las que resultaba creíble o plausible, o bien no resultaba no creíble o implausible, que un determinado efecto técnico pudiese ser obtenido por la invención divulgada en la solicitud originalmente presentada.

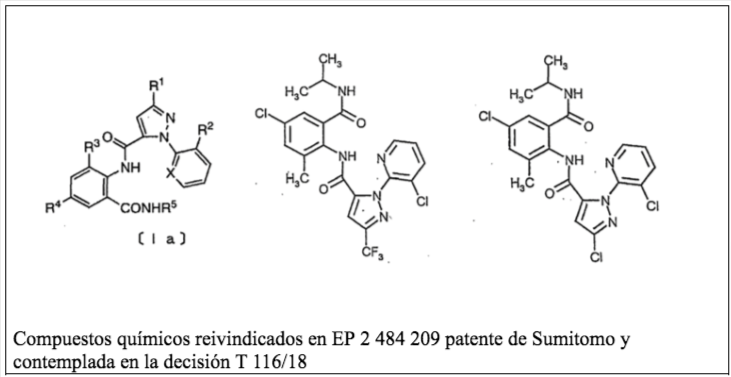

En este contexto, la decisión T 116/18 refirió tres preguntas a la Gran Cámara. A modo de resumen, las preguntas apuntan a decidir sobre la admisibilidad de pruebas presentadas posteriormente cuando el efecto técnico no está explícitamente divulgado en la solicitud presentada, pero cuando este efecto sería considerado plausible por una persona experta en conocimiento de la solicitud de patente (plausibilidad ab initio), o cuando no existen razones para que la persona experta en conocimiento de la solicitud de patente considere que este efecto es implausible (implausibilidad ab initio).

En respuesta a estas preguntas, la Gran Cámara afirmó en G 2/21:

- Las pruebas presentadas por el solicitante o el titular de una patente para demostrar un efecto técnico en el que se basa el reconocimiento de la actividad inventiva del objeto reivindicado no pueden descartarse por el solo hecho de que dichas pruebas, en las que se basa el efecto, no hayan sido públicas antes de la fecha de presentación de la patente y hayan sido presentadas después de esa fecha.

- Un solicitante o titular de una patente puede basarse en un efecto técnico para la actividad inventiva si la persona experta, teniendo en cuenta sus conocimientos generales y basándose en la solicitud originalmente presentada, derivaría dicho efecto como si estuviera incluido en la enseñanza técnica e incorporado a la misma invención divulgada originalmente.

Con esta decisión, se confirma la postura de la EPO respecto de las pruebas presentadas posteriormente a la presentación de una solicitud, y destinadas a respaldar un efecto técnico pretendido.

Es importante destacar que la Gran Cámara recuerda que este enfoque es válido para la actividad inventiva, pero que de acuerdo con la práctica actual de la EPO, no se lo utilizaría para la evaluación de la suficiencia de descripción.

Además, para la Gran Cámara, la plausibilidad no es un nuevo requisito de patentabilidad, como lo son la novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y suficiencia de descripción, sino que “más bien describe una palabra clave genérica asentada en la jurisprudencia” como criterio para respaldar un efecto técnico pretendido. El concepto de plausibilidad ya se encontraría contemplado por e incluido en los demás requisitos, por lo cual no es necesario modificar las leyes referidas a la patentabilidad.

Existen algunos territorios con prácticas muy restrictivas para la aceptación de pruebas presentadas posteriormente a la solicitud de patente. Por ejemplo, en Argentina, para la tramitación de solicitudes de patentes en el área farmacéutica, por lo general no se aceptan estas presentaciones posteriores. Restará evaluar el efecto de esta nueva decisión de la EPO en la práctica de otros territorios.

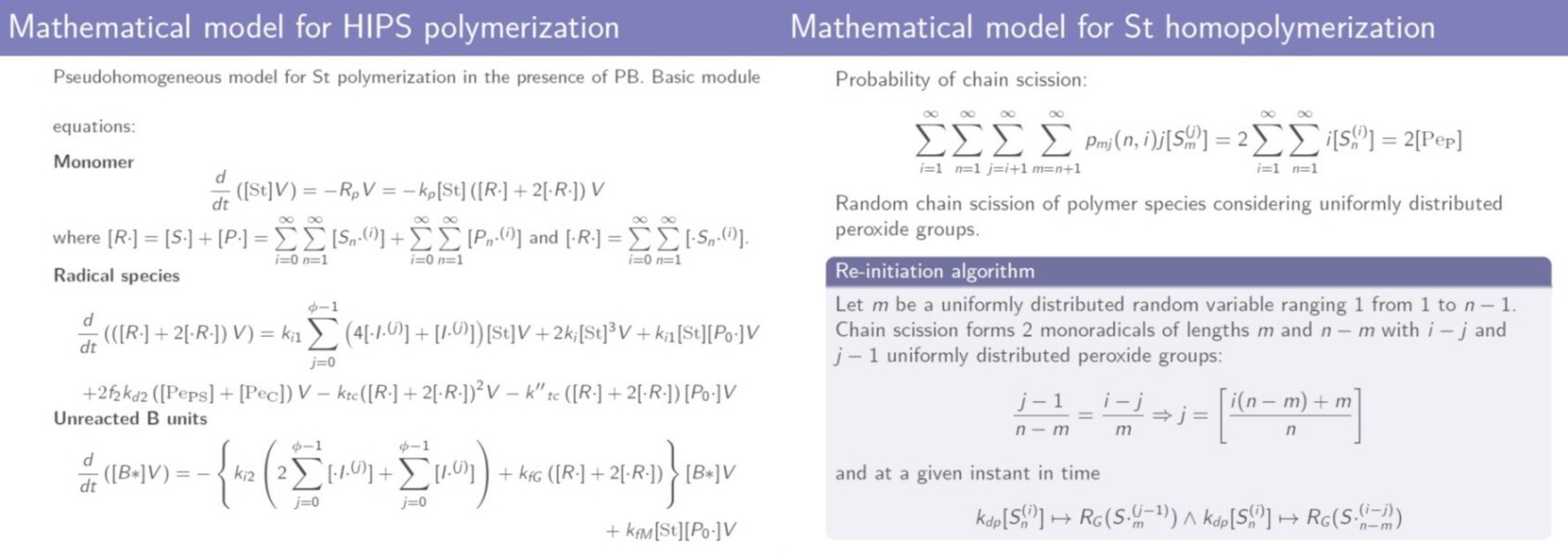

Modelado, simulación y patentes de invención

De acuerdo con la práctica en patentes, los programas de computación están relacionados con actividades intelectuales o abstractas y, por lo tanto, desprovistos de carácter técnico. La mayoría de las leyes los considera excluidos de la patentabilidad, quedando la alternativa de su protección por copyright o derecho de autor, de alcance más limitado.

Las oficinas de patentes alrededor del mundo tienden a rechazar solicitudes dirigidas a programas de computación o software, cuando están reivindicados como tales. No obstante, en varios territorios es posible obtener protección por patente para invenciones implementadas por computadora, usualmente reivindicadas mediante una sucesión de etapas operativas o como dispositivos de cómputo adaptados o configurados para llevar a cabo un determinado proceso.

La mayoría de las oficinas interpreta que estas invenciones pueden comprender tanto características técnicas como características no-técnicas, con la condición de que la invención reivindicada tenga en sí un efecto técnico que contribuya a alcanzar un objetivo técnico. Para el análisis de la actividad inventiva, se ha establecido que las características que sean no-técnicas de manera aislada deben ser tenidas en cuenta cuando contribuyan a la obtención de un efecto técnico por parte de la invención. Éste es típicamente el caso de los algoritmos o modelos matemáticos utilizados para la simulación computacional, que serían características asociadas a entidades abstractas per se.

La Oficina Europea de Patentes (EPO) estableció este enfoque en la decisión de la Cámara de Recurso Técnica T 641/00 (“COMVIK”) para las invenciones implementadas por computadora. Posteriormente, en su decisión T 1227/05 la Cámara aplicó estos principios a un método para la simulación de un circuito eléctrico, indicando que “la simulación realiza funciones técnicas típicas del trabajo en ingeniería moderna”. Por lo tanto, para la Cámara una simulación representa un objetivo técnico, y el alcanzar este objetivo mediante la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales puede ser considerado una característica técnica funcional.

No obstante, en la decisión posterior T 489/14 la Cámara analizó un método para la simulación del flujo de peatones. Lo encontró desprovisto de actividad inventiva, ya que la reivindicación de un método de simulación no incluía “un vínculo con la realidad física”, tal como un cambio o la medición de una magnitud. Dado que esta conclusión iría en sentido contrario al de la decisión anterior T 1227/05, la Cámara sometió tres preguntas a la consideración de a Gran Cámara de Recurso de la EPO. De manera resumida, estas preguntas apuntan a saber:

- si es patentable una reivindicación dirigida a un método de simulación de un sistema o proceso,

- si la naturaleza del sistema o del proceso simulado es relevante para el análisis de patentabilidad, y

- si necesariamente la simulación debe estar dirigida a aspectos técnicos de ese sistema o proceso.

El 10 de marzo de 2021 fue publicada la decisión G 1/19 de la Gran Cámara de Recurso, con las siguientes respuestas a estas preguntas:

- Una simulación implementada por computadora de un sistema o proceso técnico reivindicada como tal puede resolver un problema técnico al producir un efecto técnico que vaya más allá de la implementación de la simulación en una computadora.

- No es condición suficiente -ni necesaria- que la simulación esté basada, en todo o en parte, en principios técnicos subyacentes al sistema o proceso simulado.

- Las consideraciones anteriores son aplicables en el caso de que la simulación implementada por computadora sea reivindicada como parte de un proceso de diseño, por ejemplo para verificar un diseño.

Así, la Gran Cámara considera que deben aplicarse los criterios de la decisión COMVIK a las simulaciones implementadas por computadora: las reivindicaciones dirigidas a simulaciones deben ser tratadas como cualquier otra reivindicación dirigida a un método implementado por computadora, incluyendo el análisis de las contribuciones técnicas de las características de la invención. De manera general, cualquier característica cuyo efecto técnico vaya más allá de las interacciones eléctricas normales entre los elementos de la computadora que realiza la simulación (es decir, que posea un “efecto técnico suplementario”) podrá ser considerada para el examen de la actividad inventiva.

Si bien es posible reconocer el carácter técnico de una característica relacionada con un elemento “tangible” (por ejemplo, la medición o adquisición de una magnitud o la generación de una señal de control como salida), la Gran Cámara afirma que no es necesario que exista un vínculo directo entre esta característica y una realidad física en todos los casos. El proceso de simulación del flujo de peatones en cuestión comprendía únicamente entradas y salidas numéricas y constituía para la Gran Cámara “una simulación como tal”: de acuerdo con este razonamiento, las simulaciones no están excluidas de la patentabilidad, ya que pueden ser reivindicadas como tales.

Los efectos técnicos podrían ser obtenidos dentro del proceso implementado por computadora, por ejemplo mediante la adaptación del sistema informático (es decir, que los programas o algoritmos pueden producir un efecto técnico), o en el caso en donde el sistema simulado pueda servir como base para una utilización técnica posterior que tenga impacto sobre la realidad física.

Con esta decisión, la EPO reitera su enfoque anterior (“COMVIK”) respecto de las invenciones implementadas por computadora y aclara que los métodos de simulación computacional pueden ser patentables, aun cuando el producto o proceso simulado sea de naturaleza no-técnica.

Por último, restará conocer la incidencia de esta decisión sobre las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial y con machine learning. Las Directrices de la EPO establecen que los modelos computacionales y algoritmos utilizados en estas invenciones deben ser tratados de la misma manera que en otras invenciones implementadas por computadora. Sin embargo, la Gran Cámara indicó en G 1/19 que las simulaciones se relacionan con modelos matemáticos y ecuaciones (potencialmente funciones aleatorias) que representan el comportamiento de un sistema, lo cual no podría ser extendido directamente a simulaciones u otros métodos cuyos modelos no estén basados en tales ecuaciones, como ocurre en algunas aplicaciones de la inteligencia artificial.Este enfoque actual de la EPO no difiere sustancialmente de la práctica de otras oficinas, tal como la de Estados Unidos, luego de un cambio en la práctica de la USPTO. En la Argentina, las reivindicaciones dirigidas a métodos de simulación tienden a ser rechazadas por la oficina de patentes, ya que se las consideran dirigidas a actividades abstractas o programas de computación excluidos de la patentabilidad, y que no son “directamente aplicables en la industria”.

Medicina personalizada y patentes

La medicina personalizada se basa en la administración de principios activos a individuos que comparten una característica biológica específica. Se trata de terapias dirigidas que buscan el tratamiento más adecuado para un determinado paciente y que suelen ser presentadas como el futuro prometedor de la medicina.

Es usual que los principios activos utilizados en estos tratamientos sean compuestos ya conocidos. No obstante, la determinación de las dosis efectivas y de la población para la cual la administración tiene un efecto terapéutico pueden implicar desarrollos experimentales y esfuerzos económicos considerables. En este contexto, es de interés conocer si este “uso médico personalizado” resultado de la investigación puede ser protegido mediante una patente de invención.

En otras palabras, ¿puede reivindicarse un compuesto X para el tratamiento de la enfermedad Y administrado a pacientes que comparten la característica Z o alternativamente un tratamiento de la enfermedad Y que comprende administrar un compuesto X a pacientes que comparten la característica Z ?

En el sistema europeo de patentes, los segundos usos médicos están contemplados por el Art 54(5) EPC. Un uso médico de un compuesto X conocido puede conferir novedad a una reivindicación de compuesto X para el tratamiento de la enfermedad Y, siempre que este tratamiento no forme parte del estado de la técnica. Si se demuestra un efecto técnico asociado, la indicación terapéutica puede considerarse una característica funcional de la reivindicación que le otorga novedad a la reivindicación de acuerdo con la decisión G 2/88 de la Gran Cámara de Recurso.

Más adelante, en su decisión G 2/08 de 2010, la Gran Cámara afirmó que una nueva forma de administración o dosis del compuesto X, o incluso el tratamiento de la misma enfermedad Y en un nuevo grupo de pacientes, podían contribuir a la novedad de un uso médico aun cuando fuera conocido el uso general del compuesto X en el tratamiento de la enfermedad Y. Esta decisión estableció además la prohibición de las reivindicaciones “de tipo suizo” para los segundos usos médicos en el sistema europeo.

En 2019, la decisión T 694/16 de una Cámara de Recurso técnica reafirmó estos principios y los extendió específicamente a la medicina personalizada. El caso particular trataba de un compuesto conocido para el tratamiento de la demencia y reivindicaba su uso en pacientes que presentan un marcador biológico específico detectable en el líquido cefalorraquídeo. De acuerdo con la patente EP2170104, este marcador permite distinguir entre pacientes en etapa prodrómica, que desarrollarán demencia, y pacientes que presentan síntomas cognitivos pero que no necesariamente desarrollarán demencia. Para la Cámara de Recurso, la selección de un subgrupo de pacientes a partir de una característica Z (el marcador biológico en común) puede contribuir a la novedad de una reivindicación de medicina personalizada: la relación funcional entre los marcadores que caracterizan a los pacientes y el efecto terapéutico buscado es una característica técnica esencial de la reivindicación. Más aún, los antecedentes que divulgan el uso del compuesto X en el tratamiento de una enfermedad Y en un grupo de pacientes que incluye al subgrupo con característica Z no divulgan inherentemente o inevitablemente esta relación funcional y no afectan la novedad de la reivindicación.

Con esta decisión, la Oficina Europea confirma la posibilidad de obtener patentes europeas relacionadas con la medicina personalizada, aun cuando el uso general de un principio activo en un determinado tratamiento sea conocido en el estado de la técnica. Para obtener una patente válida, el tratamiento personalizado debe cumplir además con el requisito actividad inventiva, es decir que no debe deducirse de manera evidente del estado de la técnica.

En la Argentina, según una Resolución Ministerial Conjunta dictada por la oficina de patentes y el Ministerio de Salud en 2012, los segundos usos médicos no son considerados patentables: actualmente, la medicina personalizada difícilmente pueda ser objeto de una patente de invención, independientemente de si se cumplen los requisitos de novedad y actividad inventiva. Otros territorios de América Latina aceptan los segundos usos médicos, siempre que sean reivindicados según su práctica local y que se verifiquen los demás requisitos de patentabilidad.

En Estados Unidos no se admiten las reivindicaciones dirigidas a usos en general, aunque sí se aceptan las de método de tratamiento terapéutico. Sin embargo, los criterios de inherencia y anticipación del sistema de patentes de este país podrían dificultar la protección de la medicina personalizada en comparación con el sistema europeo.